В чем еще историческая заслуга Алтынсарина?

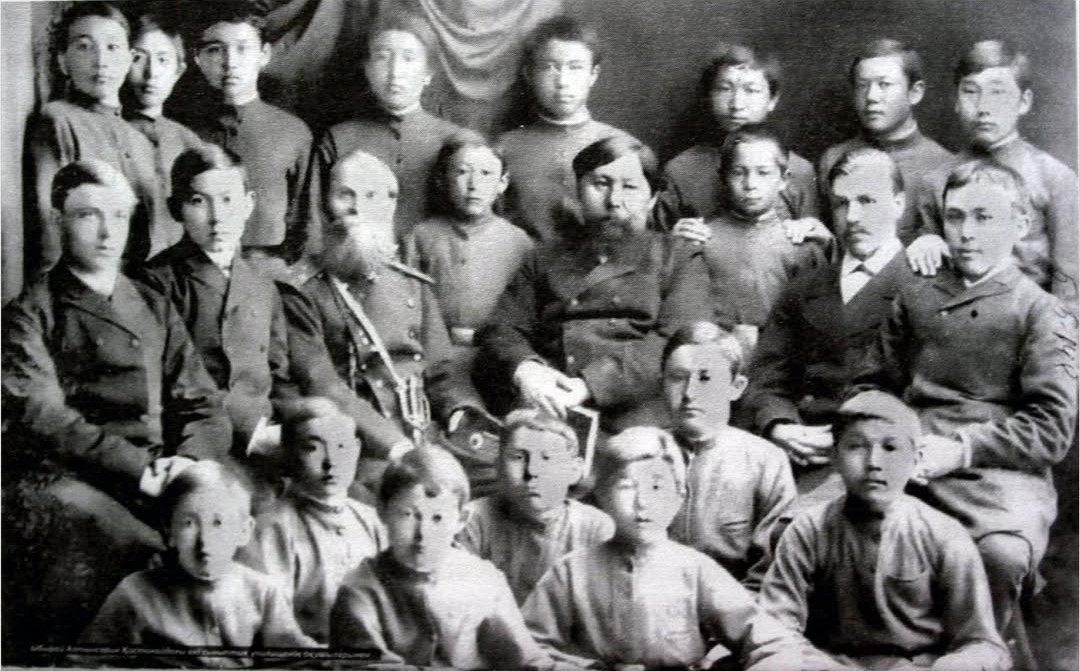

Привычный нам облик Алтынсарина, в парике с длинными волосами, в форменном вицмундире чиновника, на самом деле был, скорее, для «внешнего применения», для русской администрации, в обычной же жизни Ыбырай носил тюбетейку и читал намаз

Как «зачинатель светского образования в Казахстане» саботировал колониализм

Махамбет АУЕЗОВ

ФИГУРА Ыбрая Алтынсарина в казахстанской историографии, особенно русскоязычной, обросла штампами: «педагог-просветитель», «организатор светского образования в Казахстане», «главный учитель казахского народа», «новатор, автор первых учебников на казахском языке», «ученый-этнограф» и другие. Они перекочевывают из одного текста о нем, в другой. И только редкий исследователь упоминает о нем, как об авторе первого казахского учебника по мусульманским наукам - «Мұсылманшылықтың тұтқасы» («Основы Исламского вероучения»), выход которого знаменует еще одно измерение наследия Алтынсарина – политическое и, не побоимся это сказать, антиколониальное. И это довольно странно, поскольку наш герой, в целом, был как раз-таки, если не образцовым «винтиком», то как минимум немаловажным «вентелем» колониальной системы Российской империи в Казахстане. Каким же образом лояльный имперский чиновник мог оказаться антиколониальным деятелем? Об этом наш материал.

Система Ильминского – ассимиляция через культурную колонизацию

Вопреки современной российской историографии, отстаивающей принцип, что «Россия не была колониальной империей», на самом деле то, что она делала в Сибири, Туркестане, на Кавказе и Дальнем Востоке было самой что ни на есть колонизацией. Согласно современным определениям, колониальная политика — это уже не просто «политика завоевания и зачастую эксплуатации военными, политическими и экономическими методами народов, стран и территорий преимущественно с инонациональным населением, как правило, экономически менее развитых». Это - и попытка завоевателей «цивилизовать», то есть привить другим народам «цивилизацию» и свои представления об устройстве мира, государственности и образе жизни, то есть идейно и культурно «ассимилировать» новых подданных.

Социокультурное доминирование, как неотъемлемая часть колониальной политики, была направлена на лоялизацию местного населения, с перспективой дальнейшей ассимиляции. Колонизаторы не просто так, из человеколюбия, стремились внедрить среди покоренных народов свою «передовую культуру», язык, образ жизни и ценности (прежде всего - религию) на колонизированные территории. Они стремились сделать удобно, прежде всего, самим себе - получить покорное население, вполне интегрированное в имперскую государственную систему, чтобы выполнять в нем отведенную властями роль. Важную роль в культурной ассимиляции играла пропаганда европейской культуры и наук, а также обучение местных жителей языку и обычаям страны-колонизатора. Они должны были заместить национальную культуру, веру и язык покоренного народа, который должен был «гармонично» интегрироваться в колониальную систему на правах второ- и третьесортных граждан.

Если обратиться к опыту Российской империи, то наиболее успешные проекты культурной ассимиляции «инородцев» имели место в случаях, где местные народы не принадлежали к последователям какой-либо из мировых религий отличной от православного христианства, то есть исповедовали языческие культы. Речь идет, прежде всего, о народах Сибири и Дальнего Востока, многие из которых сегодня относятся к категории вымирающих, утратили большинство черт своей традиционной культуры, и от великороссов отличаются, по сути, лишь внешне. Там же, где речь шла о территориях с устойчивыми религиозными убеждениями, например, католическими, как в Польше (в рамках России – Царстве Польском) и Литве, протестантскими – в Балтии и Финляндии, либо мусульманскими – как на Кавказе и Туркестане, успехи ассимиляции были куда скромнее.

На каком-то этапе царская колониальная администрация вообще не активизировала «протоколы натурализации», то есть не трогала местные обычаи и традиции, довольствуясь политической покорностью. Вместе с тем, по мере развития политического империализма в Европе, на фоне «раздела мира» европейскими державами во второй половине XIX века, идеи более последовательной ассимиляции инородцев-мусульман и других иноверцев (включая христиан – католиков, униатов, евреев и других) начали находить все больше сторонников в имперской верхушке. К делу подошли по-научному, начав готовить соответствующие кадры. Ярчайшим представителем этого поколения колонизаторов следует признать Николая Ильминского, автора «системы Ильминского», направленной на христианизацию населения Поволжья и Туркестана через школьное образование русского образца.

«Согласно системе Ильминского, все нерусские народы России были поделены на 3 категории. В первую были отнесены народы, которые по особенностям родного языка, прочной приверженности исламу и традиционной мусульманской культуре плохо поддавались христианизации и обрусению: прежде всего татары, а также башкиры, народы Средней Азии, казахи, жители Северного Кавказа и мусульманизированная часть чувашей. «Правилами...» предусматривалось первоначально их «христианское просвещение» начинать на родных языках, но по учебникам, написанным на русском алфавите. Кроме того, Ильминский считал, что при переводе православных книг на татарский язык необходимо отказаться от литературного языка, понятного только образованной части татар, и использовать народную разговорную лексику. По мере освоения грамоты на основе русского алфавита обучение детей этой группы народов должно было переводиться полностью на русский язык.

Ко второй группе были отнесены народы, которые издавна жили среди русских, и уже переняли многое из русской культуры, например мордва, часть удмуртов, чувашей и др. В школах для детей этих народов обучение сразу должно было вестись на русском языке, но от учителей требовалось знание и родного языка учащихся, чтобы быть способным объяснить непонятное на их языке.

В третью группу были включены близкие по языку народы: белорусы, украинцы и др. В этих школах использование родного языка было запрещено», - описывает подходы Ильминского «Онлайн - энциклопедия Tatarica».

«Чтобы преподаваемые истины глубоко укоренились в сознании простолюдина, - писал сам Ильминский. – надо войти в его миросозерцание, принять его понятия за данное и развивать их. Архаически простые понятия инородцев могут быть ассимилированы христианством, наполниться и освятиться его божественным содержанием. Мышление народа и все его миросозерцание выражается в его родном языке. Кто владеет языком инородцев, тот понимает, хотя бы только инстинктивно, миросозерцание их. Кто говорит с ними на их родном языке, того они легко понимают».

Конечно, чаще всего сам Ильминский и его последователи используют нейтральный термин «просвещения инородцев», но истинные цели такой политики не были секретом ни для кого. Так, в книге «О системе просвещения инородцев и Казанской центральной крещено-татарской школе» 1913 года, прямо говорится о цели такого «просвещения»: «…учить вере каждое племя на языке его, и являлось единственно возможным средством просвещения, и, в конечных результатах, для обрусения инородцев». Там же отмечается, что эта система являлась «единственно возможным орудием для борьбы с магометанством, угрожающим привлечь к себе массу инородческого населения». Такая бескомпромиссная антимусульманская позиция – следствие убеждения в том, что представители этой религии не смогут быть по-настоящему интегрированы в российское общество, даже если воспримут русское образование. «Так и у нас в России единство алфавита, даже самое точное, не приведет к внутреннему единению инородцев с русскими, пока первые не объединятся с нами в вере православной», - подчеркивал Ильминский.

О том, как охотно система Ильминского была принята на вооружение властями империи в 1870 году, говорит тот факт, что в оценках деятельности министра народного просвещения Толстого «самое плодотворное дело его и самая важная заслуга его перед Россией состоит в том, что он уразумел и поддержал Н.И.Ильминского». Важно отметить отличительную черту этой системы от идей простого насаждения обрусения – он стремился христианизировать инородцев на их родном языке, после чего должно было следовать языковое и культурное обрусение, в то время как ранее считалось, что ранее важно заставить их говорить на русском и все остальное приложилось бы. В этом плане стоит отметить более проницательный подход Ильминского в деле культурной колонизации, но также общность его целей с общей идеей необходимости ассимиляции «инородцев», по сути своей, колонизаторской и имперской политики в отношении малых народов Российской империи.

Резюмируя, отметим, что очень важно понимать, что открываемые по системе Ильминского в степи «светские» школы (в том числе и те, что открывал Алтынсарин), задумывались как инструмент христианизации и русификации казахов, то есть для целей культурной колонизации «инородцев», их ассимиляции в рамках Российской империи, главным препятствием чему, по мнению самих разработчиков этой системы, был Ислам. По этой причине, противостояние ему было подспудной, но важнейшей задачей европейского образования на «народном языке» казахов. Параллельно, вытеснение «татарских школ» (мектебов с образованием на чагатайском, общем литературном языке тюрков) решало политические задачи борьбы с нарождавшимся пантюркизмом, изолируя «новую казахскую грамотность» от татарской, башкирской, кавказской, обще- и восточно-туркестанской, а главное - турецкой, за которой стояло независимое тюрко-мусульманское государство османов.

Современная казахстанская история подтверждает эти выводы, например, популярный историк Радик Темиргалиев в одном из интервью отмечает: «Надо четко понимать, что казахи идентифицировали себя, как мусульмане. То есть, если мы подходим с этой точки зрения, [надо признать, что] они считали себя мусульманами... Их считали мусульманами соседи. Ислам сыграл очень большую роль – здесь необходимо это признавать. Потому что, как я уже сказал, казахи формировались, как мусульманский этнос. Все наши казахские ханы были мюридами (учениками – «ДН») [шейхов Бухары, Самарканда, Ферганы]. Собственно говоря, сохранение казахской идентичности в той же Российской империи – оно все-таки было связано во многом с Исламом. Все-таки Ислам… давал такую поддержку, подпитку, чтобы идентичность сохранялась. Как какая-то система ценностей, которая обладает силой – силой противостоять другому цивилизационному давлению».

Исполнительный чиновник или тайный саботажник

И вот, когда мы говорим об огромном вкладе Ыбрая Алтынсарина в образование и просвещение казахов, мы должны понимать, что речь шла о реализации именно этой программы культурной колонизации и ассимиляции нашего народа. Да, без сомнения, доступ к передовым знаниям того времени надо считать объективным положительным фактором, однако, с учетом вышесказанного, мы должны понимать, что на дне этой «бочки меда» находился чисто колониальный проект ассимиляции «инородцев».

Ставка на казахский «народный язык», противопоставленный письменному чагатайскому, была, без сомнения, очень сильным инструментом. Она сыграла во многих случаях в Поволжье – в деле христианизации татар-крящен, чувашей, мордвы. Вместе с тем, Ильминский вполне осознавал, что его главный козырь весьма слаб, и может быть бит, если мусульманское образование также перейдет с чагатайского на разговорный казахский.

«Но я должен присовокупить, что если киргизский (казахский – «ДН») сделается также органом магометанской веры и магометанского образования, то это будем весьма неудобно, потому что в таком случае сила народного языка обратится к упрочению магометанского в Степи направления, во всяком (в любом – «ДН») случае несовместимого с русским направлением, - писал сам Ильминский в ноябре 1870 году. – Если школы мулл могут и будут продолжаться, пусть лучше уже они учат татарской грамоте и мучают детей арабской фонетикой; это будет, по крайней мере, не так решительно, как распространять магометанство на родном, столь сильном языке. Напротив русское образование должно распространяться непременно по-киргизски (по-казахски – «ДН»)… Если русские правительственные школы будут сообщать знания посредством родного киргизского (казахского – «ДН») языка, а муллы учить татарской (чагатайской – «ДН») грамоте арабской фонетике, то первые возьмут перевес, по меньшей мере, легкостью и скоростью обучения. Отсюда видно, что и киргизский (казахский – «ДН») язык, в замену татарского, есть орудие обоюдоострое, при нем, быть может, еще зорче нужно будет смотреть за направлением мыслей и образования киргизов (казахов – «ДН»)».

Иными словами, нужно отметить, что Ильминский прекрасно понимал, как важно ему было не допустить для целей ассимиляции казахов переход мусульманского образования на разговорный казахский язык. И насколько должен быть хитер и талантлив Ыбрай Алтынсарин, который как раз и сделал то, чего его «друг и учитель» так боялся – он, как инспектор казахских школ Тургайской области, полностью сохранил в них преподавание основ «магометанства», а также написал и издал именно на «казахском народном языке» полноценное учебное пособие «Основы Исламского вероучения». Причем, сделал это не на внедряемой через эти школы кириллице, а арабской графике – чем сблизил «народный язык» и чагатайскую письменность. Таким образом, колониальные русско-казахские школы усилиями Алтынсарина получили универсальное, простое и понятное, составленное для детей пособие по Исламу. Что интересно, Ыбраю удалось даже уговорить Ильминского помочь ему с печатью «Мұсылманшылықтың тұтқасы».

Проделал это Алтынсарин невероятно ловко и умело – пользуясь нетерпимостью Ильминского к «татарским муллам», он «продал» ему свой учебник по основам мусульманской религии именно, как формат борьбы с их «засильем», а также под соусом того, что Ислам будет стимулировать учеников осваивать остальные науки. И нужно признать, что «учитель и друг» Ыбрая проглотил эту наживку, поверив этим доводам, будто ослепленный его восточной обходительностью и образом преданного ученика и обильной критикой «татарских мулл». При этом в других обстоятельствах мы видим, насколько проницателен и нетерпим мог быть Ильминский к любому проявлению укрепления Ислама.

Так, в письме обер-прокурору Синода Победоносцеву он решительно отсоветовал назначать на должность муфтия Губайдуллу Чингисхана, сына Жангир хана, правителя Букеевской орды. Губайдулла сделал образцовую военную карьеру в Российской империи, пройдя через кадетский корпус в Оренбурге, он оказался в Императорском пажеском корпусе в Санкт-Петербурге, после чего попал в Лейб-гвардии Казачий полк, отличился в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, дослужившись до генерал-майора и члена Свиты императора России. В отставку он вышел в чине генерала от кавалерии и поселился в Крыму, где сблизился с мусульманскими религиозными институтами и стал председателем комиссии по вакуфам (вакфам). Такого блистательного и лояльного офицера в качестве муфтия Ильминский решительно раскритиковал: «…Такой аристократ, как князь Чингизхан: он своим богатством, родовитостью степной может придать блеску мусульманству и уничтожить русское духовенство... Чингизхан может иметь влияние и на киргизский (казахский) народ к усилению исламизма в степи киргизской (казахской)...».

Каким образом, столь фанатично настроенный человек, отсоветовавший от назначения на должность муфтия абсолютно лояльного России казахского аристократа, опасаясь, что это повысит авторитет Ислама в глазах казахов, «проглотил» издание учебного пособия по основам Ислама и шариата для детей русско-казахских школ? Загадка… Видимо, у Ыбрая Алтынсарина был настолько невероятный талант очаровывать и убеждать людей. И ведь мусульманский учебник – не единственная такая «шалость» инспектора казахских школ Тургайской области. В свои стихи «Кел, балалар, окылык», ставшие гимном казахского школьного образования и по сей день, он вместил строчкой выше - «Бiр Аллага сыйынып…» («Веря в одного Аллаха, давайте, дети, учиться…»). В советское время первую строчку убрали, но сегодня, в независимом Казахстане, она вновь вернулась на свое место, ярко свидетельствуя о том, что наш «инспектор» был еще тем саботажником самой идеи, которой служило открытие казахских школ того времени. В этой его ипостаси – человека, подорвавшего систему ассимиляции казахов – Алтынсарин вырисовывается с совершенно другой стороны, как гения инфильтрации и мимикрии, своего рода шпиона антиколониализма в стане колонизаторов.

Система Ильминского просуществовала в качестве государственной стратегии культурной колонизации Казахстана почти полвека – с 1870 по 1917 годы, время становления двух поколений казахов. В течение этого времени христианизация казахов не дала особых результатов. Наоборот, народившаяся казахская интеллигенция вполне адаптировала «народный язык» к нуждам образования, науки, публицистики, литературы. Единственным широко известным прозелитом в истории открытых Алтынсариным школ стал будущий революционер Алиби Жангильдин, ставший православным миссионером Иваном Степновым, который после школы получил христианское образование в Оренбурге и Казани.

Впрочем, тут это было скорее следствие авантюрного склада характера Алиби, чем системы Ильминского, по крайней мере, такой вывод напрашивается из меткого описания, данного ему Ахметом Байтурсыновым и Мыржакыпом Дулатовым: «Джангельдин – бывший Джалгабаев, настоящий Степнов – 20 лет тому назад, в то время, когда старое правительство энергично вело обрусительную политику, принял православие, превратился из Али Джалгабаева-Джангельдина в Ивана Ивановича Степнова, готовился в миссионеры и не оправдал надежды своих покровителей, наших степных миссионеров и администраторов, холопов Победоносцева и Ко. Тогда они дважды устраивали И. И. Степнова сначала чиновником Тургайского Областного Правления, потом переводчиком Оренбургского окружного суда, и из обоих этих учреждений он уволен как бездельник».

Возвращаясь к Алтынсарину, отметим, что первую его биографию, сразу после его ранней кончины, собрал и издал сам Ильминский – «Воспоминания об Алтынсарине» 1891 года, где давал высокую оценку его деятельности в сфере образования, а также личным человеческим качествам Ыбрая. Там рассказывается история о том, как он приобрел русское имя, его дал ему «чтобы более сблизить Алтынсарина с русским обществом, Яков Петрович [Яковлев, комендант Оренбургского укрепления] назвал его Иваном Алексеевичем, и это имя осталось за ним до смерти». Там же содержатся сожаления учителя Арсения Мозохина о том, что Ыбрай скончался «во мраке магометанства», что опровергает домыслы о том, что Алтынсарин на этой службе мог стать православным христианином. Все это, в целом, показывает нам Ыбрая Алтынсарина с другой, непривычной за традиционными для нашей историографии штампами, стороны. Обнаружить ее в витиеватой переписке Алтынсарина с русскими чиновниками, Ильминскими и русскими учителями невероятно сложно, если не рассматривать подробнее записки самого автора системы, по которой создавались русско-казахские школы. И только тогда внешняя шелуха эпистолярного наследия Ыбрая спадает и под ней обнаруживается острый ум и воля одиночки, жившего внутри колониальной системы по ее правилам и вкусам, скрывая свои истинные взгляды, но работавшего для того, чтобы цели ее в Казахстане не были реализованы. Возможно, именно такая двойная жизнь «своего среди чужих и чужого среди своих» подкосила Алтынсарина в возрасте всего 47 лет…